紙ジャケットは高級感や特殊性があるため販売用の音楽CDや映像DVDに付加価値を付けれます。

紙ジャケット自体は昔からありますが、画一化を避けたい製作者からのニーズは高まりつつあります。

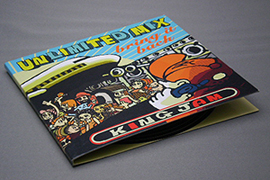

デジトレイ

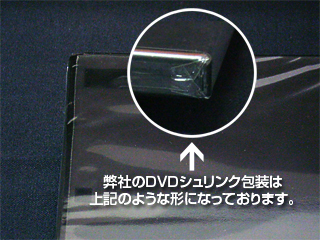

デジトレイは厚紙の台紙にプラスティック製のトレイ(ディスクをはめる部分)を貼り付けて作るパッケージの仕様のひとつです。高級感があり人気も高く、二つ折りタイプや三つ折タイプなどバリエーションも豊富で商品としての存在感を持たせることが可能です。

値段が高いのが難点です。例えば二つ折りデジトレイ、CD1枚、シュリンク包装まですると1000枚プレス(完全パッケージ)で単価が約165円前後になります。

デジトレイ自体の値段は上がりますが、本体以外の印刷物がないので(通常でしたらジャケット+バックインレイ+オビ)その分の値段は下がります。

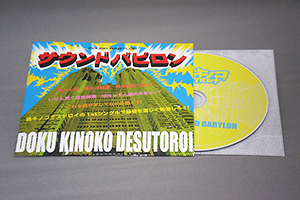

紙ジャケット

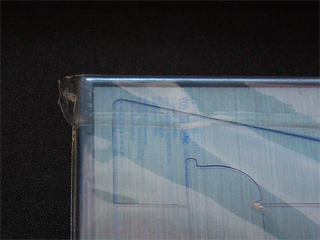

紙ジャケは紙だけで制作したケースで、トレイ(ディスクをはめる部分)は付いていません。プラスティックのケースとは違いオリジナル性を演出することが可能です。一般的なシングルケースから三つ折りタイプまで制作可能です。それにプラスティックのケースに比べて横幅が薄いため収納に便利で衝撃に強く破損しにくいです。そのため紙ジャケットを好むお客様も多数いらっしゃいます。

デジトレイに比べて値段が下がります。二つ折り紙ジャケット(ボール紙のようなタイプ)、CD1枚、シュリンク包装まですると1000枚プレス(完全パッケージ)で単価が約135円前後にまります。

デジトレイ同様、ジャケット+バックインレイ+オビの印刷がなくなりますので、その分値段は下がります。

オリジナルケース

紙ジャケットで実用性を考慮して独自のジャケットをオーダーメードで作成してはいかがでしょうか。弊社ではお客様が設計したケースの作成も可能です。

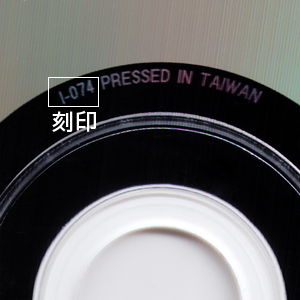

![[ pressed in taiwan ] 原産地の表記が義務付けられています。 [ pressed in taiwan ] 原産地の表記が義務付けられています。](https://www.dvd-press.net/wp-content/uploads/2010/06/taiwan.jpg)

オーディオCDはフィリップスとソニーが決めた

オーディオCDはフィリップスとソニーが決めた